La profondità di campo

La profondità di campo, termine spesso abusato sia in fotografia che in ripresa video, è l'ampiezza in profondità in cui risulta nitida la scena ripresa, a cavallo del piano di messa a fuoco. Nella guida dimostreremo come la profondità di campo sia legata solo ed esclusivamente all'apertura del diaframma.

Due immagini con differente profondità di campo

- click per ingrandire -

SOMMARIO

- Introduzione e premesse

- Camera oscura e foro stenopeico

- Camera oscura con lente

- Sistema ottico e diaframma

- La misura dell'apertura del diaframma

- Sensori, apertura e conclusioni

Introduzione e premesse

La profondità di campo è l'ampiezza in profondità in cui risulta nitida la scena ripresa, a cavallo del piano di messa a fuoco. Nell'immagine di apertura, qui in alto, abbiamo lo stesso soggetto ripreso con due profondità di campo molto diverse: a sinistra una profondità di campo molto ridotta; a destra una profondità di campo decisamente più ampia. Secondo autorevoli articoli tecnici, la profondità di campo è in relazione ad alcuni parametri che ne determinano l'ampiezza: il diaframma, la focale e la distanza del piano di messa a fuoco. In realtà il solo ad essere responsabile della profondità di campo è l'apertura del diaframma.

In questo articolo metteremo da parte il rapporto di riproduzione che ha effetti nella percezione soggettiva della profondità di campo. In altre parole, la stessa identica immagine, osservata con diversi rapporti di riproduzione, sarà percepita con profondità di campo differente: più l'immagine sarà piccola, più sembrerà che tutto sia a fuoco e quindi con profondità di campo più elevata. In questo articolo ci concentreremo sulla profondità di campo dell'immagine svincolata dal rapporto di riproduzione e di come sia legata solo all'apertura del diaframma.

Per dimostrare questa evidenza, prima di dedicarci al tema principale di questo articolo, è necessario aprire una parentesi sul diaframma. E per capire cosa è il diaframma bisogna partire dalla camera oscura.

Camera oscura e foro stenopeico

Ogni oggetto, illuminato da una o più sorgenti luminose, riflette parte della luce che lo colpisce. Se proviamo ad illuminare un oggetto di colore rosso e lo poniamo molto vicino ad una superficie bianca, parte delle riflessioni andranno a cadere sulla superficie bianca che diventerà colorata parzialmente di rosso.

Se tra l'oggetto e la superficie bianca poniamo un ostacolo, un diaframma (dal greco "διάϕραγμα", separazione) con un foro al centro, le riflessioni sulla superficie bianca saranno concentrate su un'area limitata: soltanto alcuni fasci luminosi arriveranno ad illuminare la superficie e le riflessioni tenderanno a formare la stessa immagine dell'oggetto illuminato con i contorni poco definiti. Supponiamo adesso che il foro sia piccolissimo (nell'ordine dei decimi di millimetro): in questo caso i fasci luminosi che attraversano il foro e arrivano sul piano saranno pochissimi e rifletteranno l'oggetto esattamente com'è nella realtà, con l'immagine proiettata sul piano bianco ma capovolta (sopra-sotto) e invertita (destra-sinistra).

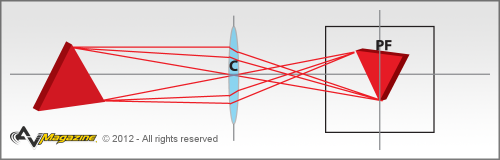

Il punto dove si trova il foro e si "incrociano i fasci luminosi" è chiamato centro ottico "C". Il piano dove è proiettato l'oggetto è il piano focale "PF". La distanza tra il centro ottico C ed il piano focale PF è la distanza focale (conosciuta anche come lunghezza focale o più semplicemente focale). Quella che vi ho descritto è esattamente una camera oscura con foro stenopeico.

Camera oscura con lente

Una replica della camera oscura di Niépce dalla collezione di Stephen Johnson

- click per la fonte e per le immagini ingrandite -

Le prime camere oscure non avevano lenti ed erano costruite proprio come lo schema del precedente paragrafo: un piano con un piccolo foro interposto tra la scena da riprendere e lastra fotografica. Il problema maggiore era rappresentato dalla luminosità del sistema: l'immagine riflessa non era molto luminosa.

L'introduzione della lente in luogo del foro stenopeico ha permesso di risolvere il problema della luminosità. Come descritto nel disegno qui in alto, i raggi che prima venivano fermati dall'ostacolo adesso vengono rifratti e concentrati sul piano focale ricreando l'immagine nitida e più luminosa rispetto alla camera oscura con il solo foro stenopeico. In questo caso il centro ottico si trova all'interno della lente.

L'inserimento della lente ha portato altre problematiche. Se per ipotesi spostiamo il piano di messa a fuoco, l'immagine non sarà più nitida poiché i raggi non si concentreranno più sul piano focale, creando i cosiddetti "circoli di confusione". Con l'introduzione di una lente si può ottenere un'immagine nitida solamente su un piano focale.

Il limite del singolo piano focale si ha anche al contrario: la lente ha un preciso punto di fuoco (che chiameremo "F"). Tutto quello che si troverà distante da esso creerà circoli di confusione sul piano focale PF.

Sistema ottico e diaframma

L'introduzione di un sistema ottico composto da più lenti (semplificato in figura) permette di spostare il punto di fuoco a piacimento, variando la distanza fra le lenti che compongono il sistema. Inoltre, il centro ottico "C" ora si trova tra le lenti e non all'interno di una lente. Questo permette l'inserimento di un diaframma con un foro come per la camera oscura con foro stenopeico, stavolta per modulare la quantità di luce che passa nel sistema ottico, in modo da regolarne la luminosità: più chiudiamo il diaframma meno luce arriverà sul piano focale.

Le dimensioni dell'apertura nel diaframma hanno effetto non soltanto sulla luce ma anche sui circoli di confusione. Un'apertura maggiore comporta un aumento del diametro dei circoli di confusione distanti dal piano focale. Con un'apertura più limitata i circoli di confusione saranno più piccoli.

Benché esista soltanto un piano dove l'immagine sarà a fuoco, entro un certo margine l'immagine sarà comunque nitida, poiché i circoli di confusione saranno ancora talmente piccoli da "ingannare" l'occhio umano. Questo margine, davanti e dietro l'oggetto messo a fuoco, in cui l'occhio percepisce l'immagine nitida, è detta profondità di campo: "pdc". Chiudendo all'estremo l'apertura nel diaframma, ci avvicineremo al foro stenopeico in cui tutto sembrerà a fuoco e la profondità di campo sarà massima.

La misura dell'apertura del diaframma

Due obiettivi Yashica 50mm e Nikon 85mm impostati sulla medesima apertura pari ad f = 1/4

- click per ingrandire -

L'apertura del diaframma - sarebbe più opportuno chiamarla "rapporto d'apertura" - è misurata tramite il valore f che è il rapporto tra la lunghezza focale e il diametro dell'apertura del diaframma, con entrambi i valori espressi in millimetri. In altre parole, f = F/d con F che rappresenta la lunghezza focale e d che rappresenta il diametro. Applicando la formula inversa, conoscendo il valore della focale e di f, è possibile calcolare l'area dell'apertura: d = F/f. Ad esempio, con f = 1/4 su una focale 50mm, il diametro dell'apertura del diaframma è 50/4, ovvero 12,5mm. Con f = 1/4 su una focale 85mm avremo un'apertura pari a 85/4 quindi 21,25 mm. Questa apparente complicazione serve in realtà a semplificare un parametro che è più importante in fotografia rispetto all'apertura del diaframma: la quantità di luce che attraversa l'obiettivo, indipendentemente dalla lunghezza focale.

La sequenza dei valori di f è tale che ad ogni step l'area dell'apertura del diaframma si dimezza a parità di lunghezza focale. Nella tabella qui in basso ci sono due esempi con lunghezze focali rispettivamente di 100mm e 50mm. Nel primo caso, con 100mm di focale e apertura di 5,6 avremo un diametro di circa 17,86mm, quindi un'area di circa 200mm². Con lo stesso procedimento troveremo che l'area per f = 8 sarà di circa 100mm² e per f = 11 sarà di circa 50mm². In altre parole, supponendo che l'area dell'apertura diaframma sia uguale ad 1, dimezzando ad ogni passo l'area, avremo questa sequenza:

1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 - 1/128 - 1/256 - 1/512 - ...

Poiché l'area del diaframma è direttamente proporzionale al quadrato del diametro (A = ¼ π d²), basta fare la radice quadrata dei denominatori per avere il diametro del diaframma stesso, quindi:

1/1 - 1/1.4 - 1/2 - 1/2.8 - 1/4 - 1/5.6 - 1/8 - 1/11 - 1/16 - 1/22

L'apertura dei due obiettivi con f = 1/4 è molto diversa poiché in relazione alla focale

- click per ingrandire -

Nell'immagine qui in alto potete osservare chiaramente come lo stesso valore di f su due obiettivi (gli stessi Nikon e Yashica di prima) con lunghezza focale fissa, rispettivamente pari a 50 mm e 80 mm, si tradurrà in aperture molto diverse: circa 12,5mm nel 50mm Yashica e circa 20mm nel Nikon da 80mm. Il "circa" è obbligatorio poiché la misura del diametro è approssimativa sia per disegno e numero delle lamelle, sia per le differenze nella costruzione. Negli obiettivi più complessi questa approssimazione è ancora più incerta. In ogni modo, impostando il valore f = 4, l'obiettivo Nikon avrà di conseguenza minore profondità di campo poiché l'apertura del diaframma sarà nettamente più grande. Per avere la stessa profondità di campo di un obiettivo da 50mm con f impostato 4, su un 80mm dovremo chiudere l'apertura del diaframma fino al valore di f 6,4 poiché 80/6,4 equivale a 12,5mm. Ricordate che il valore di f è inversamente proporzionale al diametro dell'apertura, quindi a valori più grandi di f corrispondono aperture più piccole. Per approfondire l'argomento sull'apertura del diaframma vi consigliamo l'articolo su Wikipedia in lingua inglese e i suoi preziosi riferimenti bibliografici: en.wikipedia.org/wiki/F-number

Sensori, apertura e conclusioni

La profondità di campo viene spesso associata alle dimensioni del sensore, oltre che alle dimensioni del diaframma. In realtà l'unica cosa che fa un sensore è quello di catturare le immagini che arrivano dalla lente, senza modificare la profondità di campo. Per spiegare questo concetto, nelle immagini qui in basso potete osservare l'obiettivo Nikon da 85mm con la massima apertura (f 2) mentre riflette su uno schermo bianco l'immagine della finestra (capovolta e invertita). A noi interessa la profondità di campo di quella immagine creata dall'obiettivo sul piano focale, poiché l'immagine che attraversa uno specifico obiettivo, proiettata su un sensore da mezzo pollice o su un muro di 5 metri, è identica.

Il sensore cattura l'immagine che arriva ed è responsabile - assieme alla successiva elaborazione - della presenza o meno di rumore digitale, della dinamica, della fedeltà dei colori, della risoluzione e di tutti i parametri legati alla conversione in formato digitale. Il sensore dunque fa solo questo, cioè, non modifica le caratteristiche della lente, come la profondità di campo. Un sensore grande catturerà un angolo di campo maggiore. Un sensore più piccolo catturerà un angolo di campo inferiore. Nell'esempio qui in basso, abbiamo scattato due foto dalla stessa posizione, con il medesimo obiettivo (un 90mm con attacco Canon EF) e con lo stesso valore di apertura f = 4, con due fotocamere diverse per dimensione dei sensori: Canon 5D Mark II full frame e Canon 60D APS-C.

La stessa scena scattata con Canon 5D Mark II (a sinistra) e Canon 60D

con lo stesso obiettivo (focale fissa di 90mm) e apertura posizionata al valore f = 4

Le immagini originali (8,5 MB) sono disponibili qui: 5d_original.jpg e 60d_original.jpg

- click per ingrandire -

L'immagine acquisita dalla Canon 60D ha un angolo di campo inferiore poiché il sensore è più piccolo. Ritagliando l'immagine della 5D Mark II per portarla allo stesso angolo di campo e alla stessa risoluzione della 60D, osserviamo la stessa identica profondità di campo. Se con la 60D volessimo riprendere la stessa inquadratura della 5D con un obiettivo zoom, saremmo costretti a variare la lunghezza focale. Ma in questo caso, impostando lo stesso valore di f in entrambi gli obiettivi, avremmo comunque due aperture differenti.

Vi ricordo che l'apertura del diaframma è espressa in rapporto alla lunghezza focale, quindi è naturale che aumentando la focale diminuisca la profondità di campo, perché per avere pari luminosità si avranno aperture più grandi. D'altra parte non è esatto dire che aumentando la focale diminuisca la profondità poiché sarà l'apertura del diaframma a ingrandirsi. Anche la distanza del soggetto messo a fuoco è legata al diaframma. Infatti è normale che a parità di apertura, più ci allontaniamo dal punto di fuoco e più grandi saranno i circoli di confusione.

Similar Post You May Like

-

Time lapse video in 2K e 4K

Il Time Lapse è una tecnica piuttosto semplice che consente di realizzare video spettacolari,... »

Commenti (6)

-

la profondità di campo sia legata solo ed esclusivamente all'apertura del diaframma

Non ho letto la guida, ma detta così non mi sembra completa. Nella pratica, la pdc è legata anche alla distanza di ripresa, ossia, a parità di diaframma, l'ampiezza della zona nitida varia al variare della distanza di messa a fuoco: a 1 mt è inferiore che a 8 mt, per esempio, non a caso per la massima pdc si focheggia sull'iperfocale... -

Originariamente inviato da: Dario65;3491668Appunto: leggi la guida!Non ho letto la guida, ma detta così...

-

Ah , ecco... mi pareva

Chiedo venia

-

Bell'articolo, ha fugato vari equivoci in cui ero in effetti caduto!

-

anche se mi sembra poco idoneo alla natura del sito. qua si parla piu dell' output che non dell' input. ovvero siamo spettatatori, non registi...

-

Articolo, ripescato dopo aver letto la new sulla Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K, particolarmente chiaro ed interessante.